Dienstag, 22.12.2015, La Palma

Die Insel war so isoliert, daß sie eigene Arten von Pflanzen und Tieren entwickelte, sie war auch so fern, daß ein eigener Menschenschlag sich fand.

(Joseph Conrad)

Ein übellauniger Geselle kann er sein, der Passat, das ist für Seeleute keine neue Erkenntnis, aber diesmal hat er es bei seinen übermütigen Katz und Maus-Spielchen (wir als Maus) wirklich etwas zu weit getrieben. Nie ließ er die Freydis zur Ruhe kommen, fauchte sie ständig grimmig von allen Seiten an, wirbelte ruppige Seen auf und machte zudem noch gemeinsame Sache mit dem Südäquatorialstrom, der unser gutmütiges Schifflein immer stärker WNW-lich und weg von unserer Zielgeraden versetzte. Aber nun, da dieser Quertreiber seine Kraft verliert, können wir einen günstigeren Kurs laufen, dem Passat endlich den Rücken kehren.

Das Segeln wird wieder segelnswert! Ruhig gleitet die Freydis jetzt über die zwar hohen, aber weichen und langgezogenen Wellen der atlantischen Südäquatorialzone. Dankbar für diese angenehme Erleichterung liegen wir auf den mit Schaumstoff-Matten gepolsterten Bänken im Cockpit und genießen entspannt den verträumten Abendhimmel. Wir sind müde von den zuletzt durchgestandenen Tagen auf See. Segeln ist eben kein Müßiggang, nicht einmal das Passatsegeln auf der „Barfußroute“. Ständig erfordert es Einsatz, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Den Elementen ist es schnurzegal, ob wir fit, erschöpft oder seekrank sind. Regelmäßig müssen Segel, Rigg, Maschine, Batterien, Sicherheitseinrichtungen etc., etc. kontrolliert, jede Veränderung des Windes, der Strömung, des Seegangs, des Himmels, der Bordgeräusche muß wahrgenommen und auf eine mögliche Gefährdung des Schiffes überprüft werden, um gegebenenfalls blitzschnell handeln zu können. Es gehört zur guten Seemannschaft, daß alle „normalen“ Instandhaltungsarbeiten auf See erledigt werden. Die meist kurzen Landaufenthalte sind uns für Lappalien-Reparaturen auch viel zu schade, da wir zudem erfahrungsgemäß wissen, daß meist doch noch genug Reparaturbedürftiges übrig bleibt, das nur im Hafen oder am Liegeplatz in Ordnung gebracht werden kann, was dann zwangsläufig die Mußezeit an Land verkürzt.

Der wunderbar klare Himmel über uns glitzert voller funkelnder Punkte. Einer davon jagt wie ein himmlischer Eilkurier zwischen den anderen hindurch. „Kann nur ein Satellit sein“, kommentiert Erich, und ich – völlig unsentimental – „vielleicht kann das GPS ja damit endlich wieder mal einen Ort berechnen“. Und wer sagt’s denn, kurz darauf haben wir tatsächlich unseren Standort – halt per Eilboten.

Am frühen Morgen schleicht sich von hinten ein Damferungetüm an. Als es bloß noch eine Meile entfernt ist, starten wir – für alle Fälle – die Maschine, man weiß ja nie, wer auf einer Brücke gerade Ausguck hält oder nicht hält, vielleicht das Radar ganz alleine? Aber nein, wir werden über UKW gerufen. Der anonyme Großfrachter entpuppt sich als Russe mit Stückgut von Italien nach Rio do Sul in Brasilien. Der Funker möchte wissen, woher wir kommen und welches Ziel wir haben.

Von Cuxhaven in Deutschland, antwortet Erich, und wir seien auf dem Weg in die Antarktis. Der Russe fragt noch einmal nach: „Where are you going?“ Vielleicht glaubt er, wir wollten ihn auf den Arm nehmen oder er hätte sich verhört. „Erst einmal nach Fernando Noronha“, erklärt ihm Erich, der Funker ist’s zufrieden. Viel Glück und gute Fahrt wünscht er uns, und als das Riesenschiff keine 50 Meter von unserer Nußschale entfernt vorbei brummt, winken uns einige Besatzungsmitglieder freundlich zu. Wir freuen uns, winken zurück. Auch heute noch, wo viele Yachten und Schiffe den Atlantik queren, ist der rasch vergängliche Augenblick, in dem sich zwei Schiffe inmitten des weiten Ozeans freundlich begegnen, etwas Besonderes, Erfreuliches, jedenfalls für uns – ein Hauch von der alten Freiheit der Meere.

Und noch etwas Erfreuliches. Endlich Delphine um unser Schiff!

Sie haben uns also doch noch gefunden. Wie lange habe ich schon auf diese freundlichen Meeresbewohner gewartet, nun sind sie da, umkreisen uns wie gute alte Bekannte. Eine ganze Weile begleiten sie uns, etwa ein Dutzend größere und kleinere Tiere. Eine Familie, eine Schule? Einer der Größeren ist verletzt; wenn er auftaucht oder springt, sehen wir eine klaffende Wunde an seinem Maul. Wir fragen uns, woher sie wohl rührt. Von einem Hai, einer Schiffsschraube, einem Netz? Der Delphin kann es uns nicht sagen, er schwimmt tapfer weiter in seiner Gruppe mit.

Der Himmel hat sich bezogen, es nieselt. Mitte Juli bekommen wir gerade noch das Ende der Regenzeit mit, der letzte Rest an Feuchtigkeit wird noch über uns ausgewrungen. Danach wird es trocken und viel heißer werden und auf den Inseln wird die große Dürre einsetzen, bis zur nächsten Regenzeit.

Kräftige Böen pusten ins Schmetterlingssegel und lassen unser Schiffchen ganz schön temperamentvoll durch die Seen geigen. Unentwegt surrt die elektronische Selbststeueranlage und signalisiert ihren hohen Einsatz beim Kurshalten – aber keiner von uns will ihr das schwere Joch des Rudergehens abnehmen. Warum auch, dazu ist sie ja schließlich da. Hoffentlich hält sie durch.

Am späten Nachmittag kommen voraus zwei Leuchtfeuer in Sicht. Eines steht auf Fernando Noronha selbst, das andere auf einem Felsen nordöstlich der Insel. Schon einmal, auf unserer ersten Atlantiküberquerung mit der Freydis vor zehn Jahren, haben uns die beiden Lichter sicher zu dem 600 sm von der brasilianischen Küste entfernten Eiland geleitet, auf dem wir unvergesslich schöne Tage verbrachten. Wie mag es uns jetzt empfangen? Ist es noch immer das unverdorbene Naturparadies geblieben, das wir kennengelernt haben, oder hat auch hier schon der Sündenfall stattgefunden?

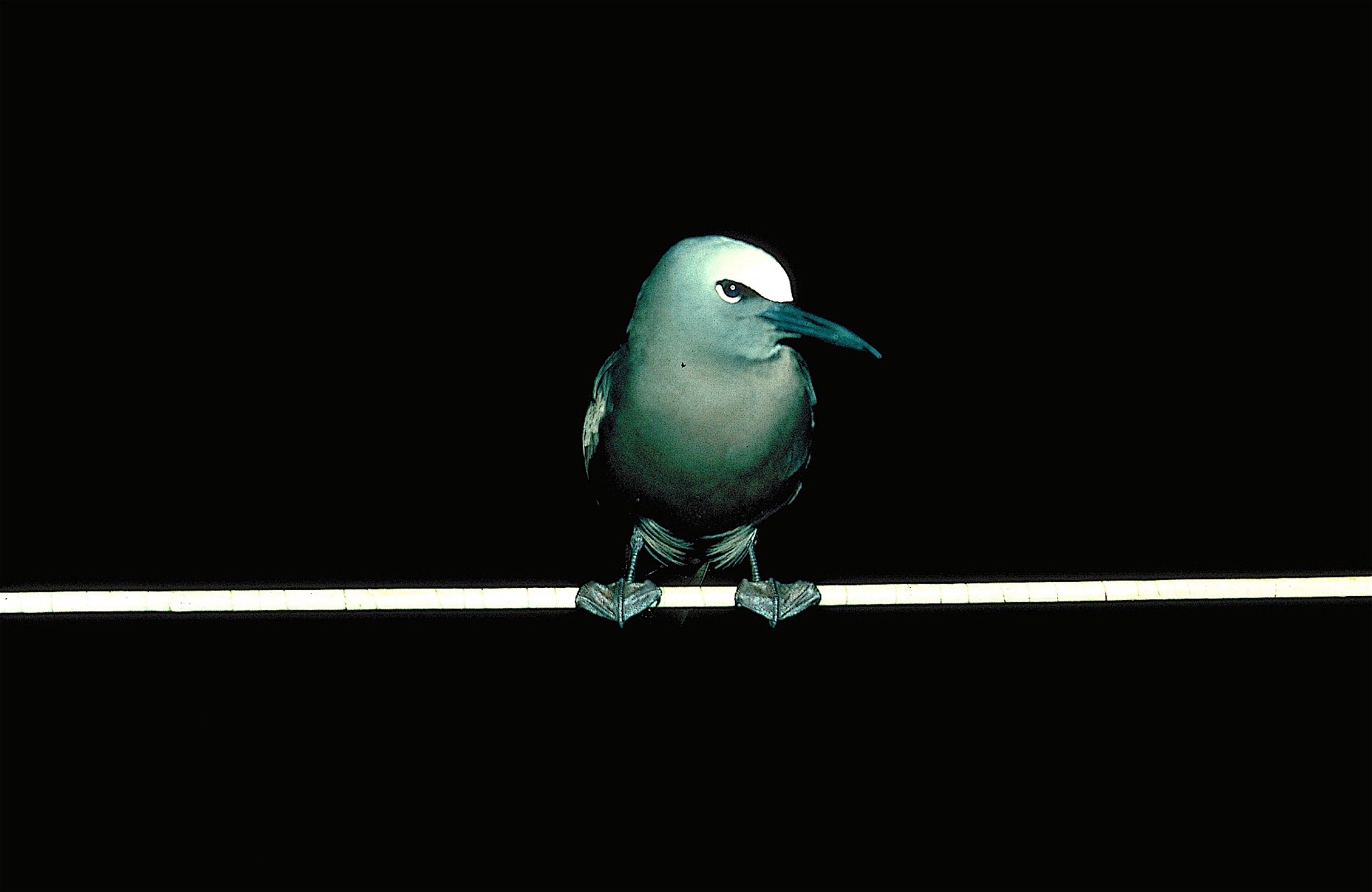

Nur noch drei Meilen bis zum Ziel. Das Geschrei und Gezwitscher unserer unsichtbaren Begleiter in der Luft dringt immer lauter durch die rabenschwarze Neumondnacht. Wir beratschlagen, ob wir nicht lieber den Morgen auf See abwarten sollten, um bei Helligkeit die Ankerbucht anzulaufen. Jede Menge Felsen und blinde Klippen lauern um die Insel herum und sogar drinnen in der Bucht. Bei Dunkelheit können sie einen in böse Schwierigkeiten bringen. Andererseits sind wir von der Aussicht, eine lange Nacht vor dem geschützten Ankerplatz beigedreht zu liegen oder hin und her kreuzen und Wache gehen zu müssen, gar nicht begeistert. Wir entscheiden uns schnell: Wir kennen die Bucht ja schon und verfügen zudem diesmal über Radar und GPS. Wir beschließen also, mit aller Vorsicht einzulaufen.

Während Erich am Ruder die vorgelagerten Felsen und Klippen mit dem Handscheinwerfer sucht und anleuchtet, verfolge ich unten in der Navigation mit Hilfe von Radar und GPS den Kurs auf der Karte. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Problemlos finden wir den Weg in die nach Süden weit geöffnete Bucht und laufen auf ein Licht am Ufer zu, das wir als das Arbeitslicht der kleinen Fischereigenossenschaft wiedererkennen. Auf fünf Meter Wassertiefe fällt der Anker. Als wir sicher sind, daß er gegriffen hat, setzen wir uns noch ein Weilchen ganz und gar zufrieden ins Cockpit. Wir hören den Vögeln zu und der See, die am nahen Ufer die kleinen Steine im Rhythmus der Wellen unermüdlich hin und her rollt und freuen uns auf den nächsten Tag an Land.

Fernando de Noronha: Das alte Fort mit dem Pico

Ein geradezu paradiesischer Morgen…

…lädt uns in den neuen Tag ein. Kein knatternder Außenborder, kein Hafenlärm, unsere Sinne nehmen nur sanfte Meeres- und Vogelstimmen auf. Ein Tagesanbruch wie auf einer menschenleeren Insel. Beim Frühstück bemerken wir allerdings, daß in der Bucht doch nicht mehr alles Natur pur ist. Seit unserem letzten Besuch hat sich doch einiges verändert. Da ist eine stramme Steinpier reingemauert worden, die ein Hafenbecken abtrennt, das den kleinen Fischerbooten Schutz vor nördlichen Winden bietet, vor denen sie früher zur gegenüberliegenden Seite der Insel flüchten mußten.

Und dann – unverkennbar – Touristen! Entsetzt sehen wir uns an, als hätten wir die Schlange im Paradies entdeckt. Den Gedanken, daß wir wohl selbst auch ein Teil dieser „Schlange“ sind, verdrängen wir dabei großzügig. Stattdessen beobachten wir mit dem verärgerten Argwohn solcher Zeitgenossen, die glauben, ältere Rechte zu haben, die fremden und doch so üblich-wohlvertrauten bunten Feriengestalten, die sich, auf den Steinen der Mole herumkraxelnd, bemühen, das alte Franzosenfort und dazu den Berg „Pico“, das Wahrzeichen der Insel, mit Fotoapparaten und Videokameras einzufangen.

Ganz in unserer Nähe schwoit eine schnittige Yacht, die einmal bessere Tage gesehen haben muß. Viele Rosttränen haben schmutzigbraune Spuren auf ihrem weißen Kleid hinterlassen. Sie wirkt nicht nur verlassen und heruntergekommen, sie ist es auch. Ihre Geschichte gehört auch nicht gerade in unser Paradies. Der Hafenmeister erzählt uns später, daß sie vor ein paar Jahren als Kokainschmuggel-Werkzeug an der brasilianischen Küste beschlagnahmt und anschließend als brasilianisches Staatseigentum nach Fernando Noronha gebracht worden war. Seitdem rostet sie hier vor sich hin und wird’s wahrscheinlich auch weiter tun. Niemand fühlt sich für sie zuständig, deshalb kann sie auch nicht verkauft werden. Schade drum.

An Land spüren wir den Plätzen nach, die wir vom letzten mal noch in Erinnerung haben. Wir wandern über die Insel zum alten Fort, besuchen das einzige, 1500 Einwohner zählende Dorf Vila dos Remeclios, und die wunderschönen kleinen Buchten, von denen die meisten auch heute noch menschenleer sind. Mit ihren blütengespickten Säumen aus sattgrünem tropischen Regenwald-Dschungel, ihrem türkisfarbenen, glasklaren Wasser, das Tausende von Meilen kein Land berührt, bevor es der Südäquatorialstrom hier an die Ufer dieser Insel spült, kommen sie uns noch immer vor wie ungeschliffenen Juwelen aus der verborgenen Schatztruhe unserer Natur.

Eine Krabbe im glasklaren Wasser

Im Dorf Vila dos Remedios

Während wir in einer dieser Wonnebuchten baden und es uns richtig gut gehen lassen, frage ich Erich scherzhaft, ob wir nicht vielleicht doch lieber hier überwintern sollten, statt ausgerechnet in der Antarktis. „Was willst du eigentlich“, antwortet er mit gespielter Entrüstung, „auf der Vulkaninsel, wo wir hinwollen ist das Wasser doch genauso sauber und sogar viel wärmer als hier und dort kannst du auch deine Sachen unbeaufsichtigt am Strand liegenlassen. Pinguine und Robben sind bekannt für ihre Ehrlichkeit. Außerdem kommt dort bestimmt keiner auf die Idee uns 27 $ Liegegeld pro Tag abzuknöpfen“.

Dagegen läßt sich kaum was sagen!

Die teuren Hafengebühren werden sich unter den Seglern schnell herumsprechen. Wahrscheinlich werden in Zukunft nur noch wenige, zahlungskräftige Yachten die Insel für mehr als ein paar Tage aufsuchen. Und genau das will man auf Fernando Noronha ja erreichen: Qualität statt Quantität. Besonders seit große Teile des dem brasilianischen Festland vorgelagerten Archipels – einschliesslich Fernando Noronha – 1988 zum Nationalpark erklärt wurden, kommen auch immer mehr Touristen und bringen Geld in die Kasse. Ein unkontrollierter Touristenboom allerdings, der keine Rücksicht auf die Natur nimmt, hätte binnen kurzem die Zerstörung der Ursprünglichkeit der Insel zur Folge, deretwegen die Gäste ja gerade kommen. Das wollen sowohl die Naturschützer wie auch die „Kassierer“ verhindern. Noch ist der Tourismus „handlich“ – hohe Preise und geringe Bettenkapazität halten die Gästezahl niedrig. Pauschalreisen von Recife aus lassen sich nur für eine Woche buchen, Anreisen auf eigne Faust sind bisher noch nicht möglich, wenn man nicht gerade mit der eigenen Yacht daherkommt. Bisher gibt es nur ein einziges Hotel auf der Insel. Ein zweites, größeres ist allerdings geplant. Man kann nur hoffen, daß es nicht zu groß gerät, nicht weitere folgen, daß die Natur nicht auch hier vor der Profitgier kapitulieren muß.

Wir staunen nicht schlecht: das alte Hotel, das wir kannten, hat sich herausgeputzt, ist voller Leben. Bei unserem letzten Besuch hatten wir die Wellblechhütten, die damals gar nicht als Hotel zu erkennen waren, in einem desolaten Zustand vorgefunden. Die Hütten waren in den Sechziger Jahren von den „Gringos“ während ihrer Satellitenbeobachtungen bewohnt worden, später in die Hände der brasilianischen Regierung übergegangen, die sie zum Hotel umfunktionierte. Notorischer Gästemangel und Versorgungsprobleme hatten aber bald wieder zu seiner Schließung geführt. An Gästen mangelt’s nun nicht mehr, es ist angebaut worden und alles ist belegt. Auch das Versorgungsproblem scheint gelöst. Diesen Eindruck bekommen wir jedenfalls beim Abendessen in der Hotelkantine. Unser Hunger auf Frischfleisch, Grünzeug und Obst wird auf’s Beste und dazu noch recht preiswert gestillt.

Während eines solchen Essens lernen wir auch den jungen Ozeanografen José Martin kennen, der hier als Naturschutzbeauftragter arbeitet. Natürlich besuchen wir seine Film- und Diavorträge, mit denen er versucht, den Touristen und Einheimischen mehr Wissen und damit Verständnis für die so einzigartige Natur der Insel zu vermitteln.

Wie die Felsen von St. Peter und Paul ist auch Fernando Noronha nur die Spitze eines gigantischen submarinen, erloschenen Vulkans. Im Gegensatz zu den festlandsnahen Inseln hatte sie aber niemals Verbindung mit dem Kontinent. Die Insel war so isoliert, daß sich ähnlich wie auf den Galapagos im Pazifik und auf Aldabra im Indic, endemische Arten von Tieren und Pflanzen entwickelten, also Flora- und Fauna-Arten, wie sie nirgendwo sonst auf der Erde zu finden sind. Zum Beispiel eine spezifische Tölpel-Art und Landkrabben, die eine beachtliche Größe (bis 20 cm Durchmesser) erreichen können. Wir können sie häufig auf unseren Abendspaziergängen beobachten, wenn sie gemeinsam mit uns über die Insel Richtung Strand marschieren. Angesichts solcher „Zehen-Amputierer“ bewege ich mich durch Wiesen und Gestrüpp nur noch wie ein Storch im Salat. Zum Ausgleich gibt’s hier aber keine Schlangen, ja überhaupt nichts Giftiges, auch keine Insekten – von Moskitos wird niemand geplagt. Unter den Pflanzen ist eine Fichtenart inselspezifisch. Zum Glück wurde sie 1832 nicht ausgerottet, als sämtliche Bäume auf der Insel gefällt wurden, um zu verhindern, daß hierher verbannte Gefangene die Insel mit Hilfe von Flößen verließen.

Die Delphine

José Martin arbeitet auch an einem Projekt zur Erforschung der Delphine. Diese Tiere leben zwar in allen Ozeanen, aber nur an zwei Orten, auf Fernando Noronha und in der Kealakekuabucht der Hawaii-Insel Big Island kann man sie in größerer Zahl das ganze Jahr über beobachten. José und seine Freunde holen uns eines Morgens mit dem Landrover ab und nehmen uns mit zur Bahia Leon, der Delphinbucht. Der Delphin-Beobachtungsposten liegt am Rand eines 150 Meter hohen, halbkreisförmigen Felsenkliffs, das eine große, nahezu strandlose Bucht umgibt. Von hier oben haben wir einen herrlichen Blick auf das klare grüne, sich zum Ausgang der Bucht immer tiefer blau verfärbende Wasser bis weit hinaus auf’s offenen Meer. So leicht kann uns nichts entgehen, was sich da unten bewegt. Wir entdecken Schildkröten, die dicht unter der Wasseroberfläche auf gelblichen Korallenköpfen weiden und immer mehr Delphine, die eine wahre Akrobatikshow abziehen. Paarweise oder in kleinen Gruppen ziehen sie durch die Bucht, dabei immer wieder mehrere Luftsprünge hintereinander vollführend, in die sie auch noch Doppel- und Dreifachaxel einbauen, geradeso, als müßten sie bei einer Kür den höchsten Schwierigkeitsgrad erreichen. Ihre kunstvollen Sprünge haben ihnen den Namen „Gofinos rotatores“ (rotierende Delphine) eingebracht.

„Die Bucht ist der Ort, wo sich die Delphine paaren, ihre Jungen gebären und aufziehen, und wo sie Ruhe finden, wenn sie bei Sonnenaufgang von See zurückkehren, wo sie in der Nacht fischen“, erklärt uns José. Früher seien die Tiere häufig durch Fischer, Taucher und Tierbeobachter gestört worden. Sie hätten sich immer seltener hier aufgehalten. Erst als die Bucht vor zwei Jahren für alle Schiffe gesperrt worden sei, habe ihre Zahl wieder zugenommen. 80 zählt José an diesem Morgen, darunter auch Jungtiere.

Zehn Monate dauert die Tragzeit, erfahren wir, und bei Geburt sind die Jungen ca. 80 cm lang. Erwachsene Tiere erreichen durchschnittlich 1.90 m und 90 kg – Größe und Gewicht eines kräftigen Menschen also. Kaum zu glauben, wenn man ihrem Pirouettentanz auf dem Wasser zuschaut, der so federleicht, anmutig und spielerisch erscheint Was sie zu dieser Leistung treibt, kann uns José auch nicht sagen. Schiere Freude am Leben vielleicht? Man möchte es fast glauben, denn ein bißchen davon überträgt sich beim Anblick auf uns selbst.

Tauchen und Schnorcheln

Zum Tourismus gehört heutzutage natürlich auch eine Tauchschule. Kein Wunder, die Bedingungen für diesen Sport sind hervorragend. Daß dabei allerdings auch Erfahrene nicht vor Überraschungen sicher sein können, das demonstriert unfreiwillig ein Tauchlehrer seinen Schülern, während wir in der Nähe schnorcheln. Eine armdicke „zahme“ Muräne, der er liebevoll seine Hand entgegenstreckt, mißversteht diese freundliche Geste und beißt böse zu. Ein kleines Gefahrenspielchen ist wohl auch der vertraute Umgang mit den „gar nicht angriffslustigen“, bis zu zwei Meter langen Haien. Das jedenfalls berichten Taucher, die Haie dort in Notwehr harpunieren mußten. Wir schnorcheln am liebsten in den schwimmbeckenartigen Vertiefungen des Außenriffs, zu Fuß keine zehn Minuten von unserer Ankerbucht entfernt. Dort gibt es keine Haie und das Wasser ist bei Ebbe so durchsichtig wie in einem Aquarium. In Ruhe läßt sich fast die gesamte Unterwasserflora und -fauna der Insel bewundern.

Aber nun zu unseren seglerischen Pflichten

Die kleine Hotelwerkstatt, die Tauchgeräte ebenso repariert wie alte Autos, schweißt auch unser gerissenes Auspuffrohr wieder zusammen. Die Dichtungsmasse, mit der wir auf See den Riß provisorisch zugespachtelt hatten, war bereits am Platzen. Einen ganzen Tag sind wir mit Schleppen, Schweißenlassen und dem Aus- und Einbau des schweren Rohres beschäftigt. Aber die beruhigende Gewißheit, unter Motor nicht mehr Gefahr zu laufen, mit Abgasen vergiftet zu werden, ist dies Opfer allemal wert. Danach kommt die Haut der Freydis dran: das Unterwasserschiff muß unbedingt vom Bewuchs gereinigt, der ganze Rumpf frisch gestrichen werden.

Trockenfallen am Strand: das Unterwasserschiff benötigt einen neuen Anstrich.

Am Vormittag lassen wir uns deshalb am Strand der Ankerbucht trocken fallen. Bei den zuschauenden Fischern sorgt unser aufholbarer Drehkiel für „heiße“ Diskussionen in der prallen Sonne. Zwei Tiden nützen wir aus, um bei Niedrigwasser zu kratzen, zu schrubben und zu pinseln, dann ist die Freydis wieder feuerrot – wir auch – trotz Sonnenschutzcreme. Aber nun „dürfen“ wir innen werkeln. Alle Bilgen müssen gelenzt werden. Die achtere Toilette hat ein Leck, das wir jetzt erst entdecken und abdichten. Die Bilge ist eine Jauchegrube, eine Riesenschweinerei! Nach dem Pumpen müssen wir den letzten Rest sogar mit Schwämmen und Bürsten rausholen. „Jetzt weiß ich wenigstens wozu man Kielschweine braucht“, motze ich, während wir im stinkenden Sumpf wühlen. „Arbeit adelt“, verkündet Erich trocken.

Die Insel wollen wir auf keinen Fall verlassen, ohne den 323 Meter hohen, turmartigen „Pico” bestiegen zu haben, dessen Gipfel eines der beiden Leuchtfeuer trägt, die uns den Weg zur Insel wiesen. Zu Zeiten Amerigo Vespuccis, der das Atoll auf seiner dritten Reise nach Brasilien 1503 als Erster besucht haben soll, diente der Pico zwar noch nicht als überdimensionaler Leuchtturm, aber es ist trotzdem anzunehmen, daß er es war, der dem Schiff die Insel verriet. Wer könnte diesen abgeknabberten Lavapfeiler auch übersehen, der so auffällig und kerzengerade in den Himmel ragt und deshalb auch „Finger Gottes“ heißt? Vor vielen Millionen Jahren erhob sich hier ein hoher Aschenkegel aus dem Meer, der gelegentlich auch Lava spuckte. Als seine vulkanische Tätigkeit erlosch, verwitterte der Berg. Wind und Wellen trugen Asche und dünne Lavaströme mit sich fort. Nur der massive Lavasockel und der riesige Lavapfropf, der den Vulkanschlot ausfüllte, blieben übrig.

Die Insel und der Pico waren geboren.

Besteigung des Pico…

Auch Darwin erwähnt den Berg in seinem Tagebuch 1831 bis 36. Weil er das Archipel zur Trockenzeit anlief, beschrieb er dessen Vegetationsmantel als äußerst spärlich. Wir dagegen stapfen durch üppig wucherndes Grün bis zu seinem Fuß. Dann allerdings stehen wir vor einer fast nackten Felswand.

Gipfelbesteigung

Es ist früh am Morgen und wir haben noch eine Stunde Zeit, bis die Sonne den Berg wieder wie einen riesigen Schamottstein aufheizt. Bis dahin wollen wir den Gipfel der Lavasäule erklommen haben. Daß man das überhaupt kann ohne ein verwegener Freeclimber zu sein, verdanken wir wieder einmal der amerikanischen Armee, die in den vierziger Jahren die Insel als Federal Territory verwaltete und eine schmale eiserne Himmelsleiter, die auch überhängende Felswände überbrückt, bis zum Gipfel baute. Manche Abschnitte sehen allerdings nicht mehr allzu vertrauenserweckend aus. Einzementierte Verankerungen haben sich gelöst, Stufen und Stangen sind verbogen oder durchgerostet. Erich hat Bedenken sich und sein Gewicht da dranzuhängen. Ich werde als Testperson vorweggeschickt. „Wenn sie hält, sagt das doch noch gar nichts, schließlich bist du doppelt so schwer wie ich“, gebe ich zu bedenken.

…auf rostigen Eisenleitern…

„Gut, aber wenn sie nicht hält, sagt das schon eine Menge“, grinst Erich. Tapfer hangeln wir uns immer höher, vermeiden dabei nach unten zu schauen, wir sind beide nicht schwindelfrei. Muß der Blick aber doch mal sein, überkommt uns schlagartig ein mächtiges Gefühl des Hinabstürzens. Also immer schön nach oben gucken, Angst verdrängen und gut festhalten. Nach einer Stunde haben wir den Gipfel des Berges und auch unseres Berg-Schwindels erreicht. Ach hätte ich doch bloß meinen Lifebelt mitgenommen, dann könnte ich mich wenigstens irgendwo festbinden! Vom Festkrallen schmerzen mir schon die Finger. Und ein ganz schön steifer Passatwind weht hier oben auch.

Tölpel, Fregatten, Seeschwalben und Tropikvögel segeln dicht an uns vorbei. In der Sonne leuchten ihre Flügel grellweiß vor der schwarzen Lavawand. Geschickt nutzen sie die Auf- und Abwinde am Berg, lassen sich hochreißen und in die Tiefe stürzen. Einige sitzen mit ihrer Brut auf winzigen Vorsprüngen senkrechter Wände. Haben die Nerven! Ich kann gar nicht hinschauen. Wir kauern uns ganz oben neben das Leuchtfeuer, blicken aus der Vogelperspektive über die sonnige Insel, die Felsenkegel im Meer, die Strände und Buchten.

…bis auf die Spitze mit herrlichem Rundblick…

In ihrer Ankerbucht schwoit eine winzige Freydis. Die Luft läßt sich genüßlich einsaugen, die Fernsicht läßt sich nicht beschreiben.

Aber wir Banausen erleben das alles nur unter Vorbehalt: Die Vorstellung, auch wieder hinunter zu müssen, vermiest uns unseren Gipfelsieg. Wie heißt es so schön: „Schuster bleib bei deinen Leisten“ – wir sind eben Segler, keine Alpinisten!

Viel Platz ist nicht neben dem Leuchtfeuer in luftiger Höhe

Nicht die Touristen – die Einheimischen

Zur Identität einer bewohnten Insel gehören natürlich insbesondere ihre Menschen. Nicht die Touristen, die Einheimischen, die auf der Insel geboren und aufgewachsen sind. Uns scheinen sie von einem besonders glücklichen Schlag zu sein. Wir können jedenfalls nur Positives von ihnen berichten, weil wir in der kurzen Zeit, die wir bei ihnen waren, eben nur Positives erfahren haben: freundliches Lachen, Anteilnahme, Interesse ohne üble Neugier, Hilfsbereitschaft auch ohne Bezahlung und unaufgefordert. Wer es auch war, der Hafenmeister, sein Mitarbeiter, der Besitzer des Dorfminiladens, der Fahrer des Wagens, der uns ein Stück Weg mitnahm, Kinder, Bauern, Fischer mit denen wir ins Gespräch kamen, ob schwarz, braun, hellhäutig, alt oder jung, alle schienen sie zufrieden, ohne Stress und vor allem ohne Neid auf vermeintlich Wohlhabendere.

Diese Menschen, die von zehn Jahren noch ausschließlich von der Fischerei und ein wenig Obst- und Gemüseanbau lebten, profitieren natürlich nun auch vom neuen Inseltourismus. Bisher haben sie sich aber dabei ihre Aufgeschlossenheit und Unvoreingenommenheit gegen Fremde bewahrt. Als ich Erich frage, was ihm am allerbesten auf der Insel gefallen hat, antwortet er deshalb auch ohne Zögern „Die Menschen – kein einziger blöder Typ dabei“. Es gibt noch Paradiese!

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever

Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens

Literaturboot.de – Detlef Jens